出張で現在カナダはバンクーバーのDesign & Contentカンファレンスに来ています。

バンクーバーはリベラルで、治安も良く、最高気温23度程度でとても過ごしやすいです。

カンファレンスの内容に関してもこの場でまたご報告できればと思いますが、カンファレンスそのもののアクセシビリティについてお話します。

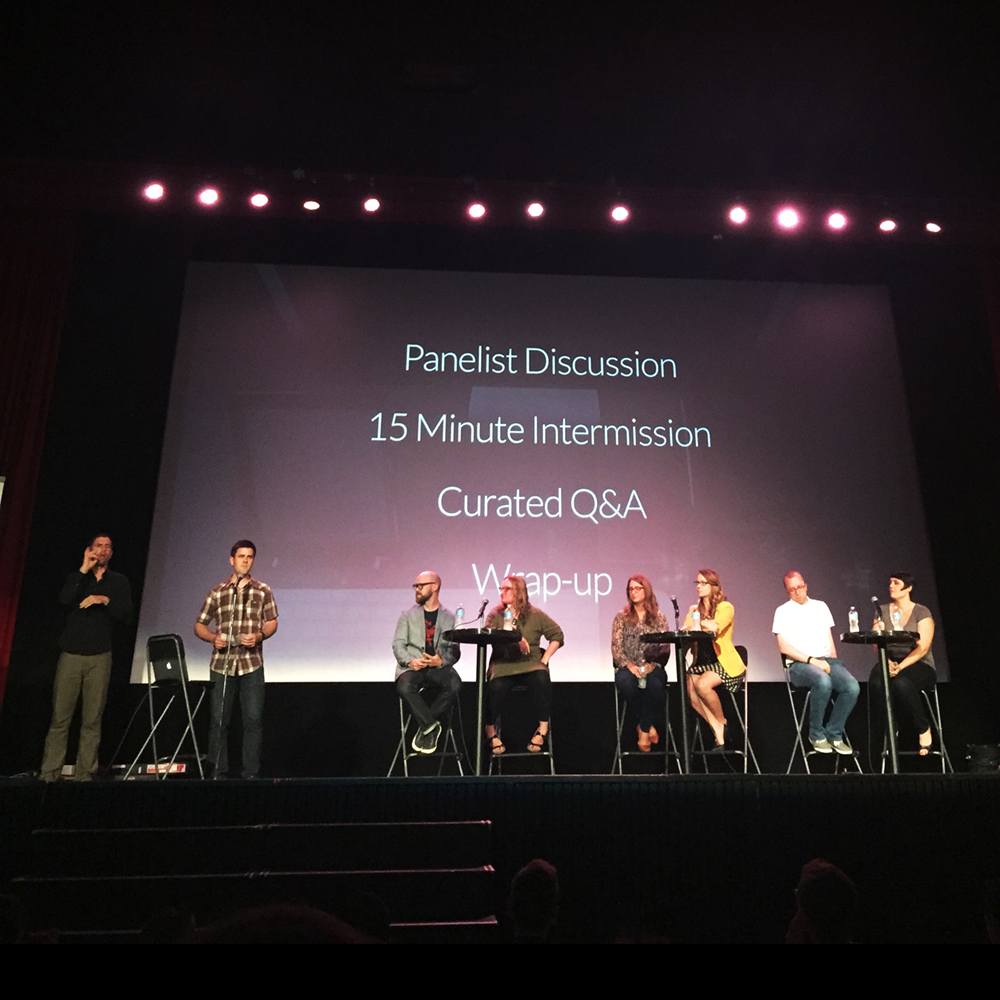

このカンファレンスの「前夜祭」として行われたStyle & Classというパネルでは、手話通訳者が二人付きました。おふたりとも背の高い端正な顔立ちのとてもハンサムな通訳者です。結論から言いますと、彼らのおかげで会場はとても盛り上がりました。通訳の方にThank youと言う手話を、参加者みんなで覚えて帰りました。

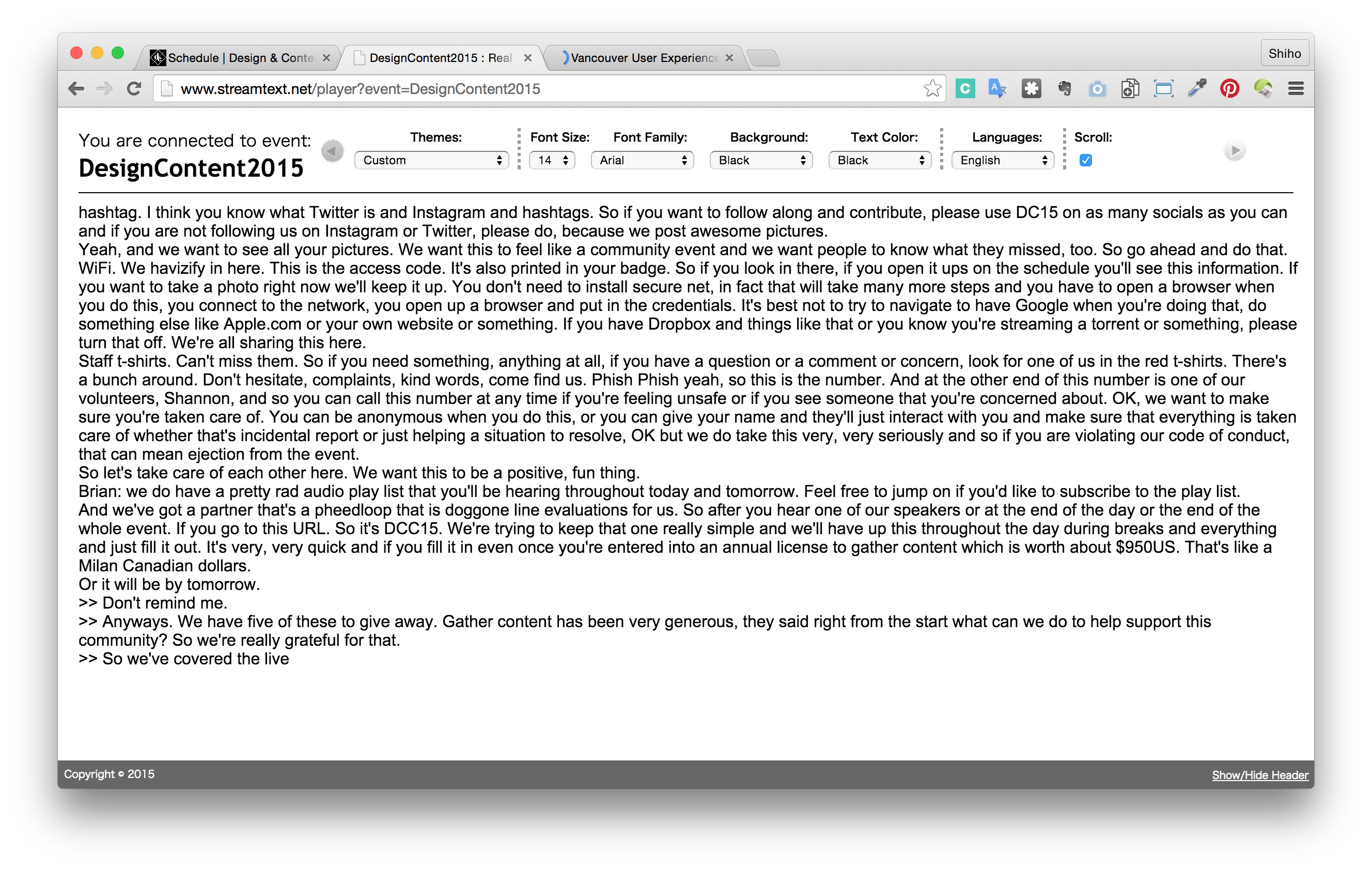

実際のカンファレンスでも聴覚に障害などがある方のために、「ライブ・キャプション」(手記係さん)が付きました。素敵なおばさまで、見たこともない早さで踊るようにタイピングをします。スピーカーのトークを聞きながら、時折彼女の指先に見惚れてしまいました。

このキャプションはオンラインのアドレスに行くとリアルタイムで見ることができ、例えば英語があまりうまくない参加者の助けにもなり得ます。

ウェブではアクセシビリティ、つまり障害を持つ方を含む幅広いユーザーへの対応を心がけてデザインすることがとても重要です。しかし考えてみたら不思議なのですが、ウェブ系のカンファレンスでも障害を持つ方への取り組みは見たことがありませんでした。

もちろんこういった人材を雇うためにはお金がかかります。日本のカンファレンスで英語通訳に手話通訳も付くなんてとても難しそうです(通訳の通訳になるのか、英語が分かる人が手話をするのか・・・)。もしかしたら事前のアンケートでフォローの需要がなかったのかもしれません。

ただ今回を通じて思ったのは、アクセシビリティに気を使うことで、オーディエンスが優しい気持ちになれるということです。私個人には直接的なメリットはなかったかもしれませんが、「より多くの人が参加できる場」というちょっと広がった輪を実感しました。そしてそれはカンファレンスや運営チーム自体への信頼へ確実につながります。嬉しく思ったのがわたしだけではないことは、TwitterやInstagramのハッシュタグを見ても明らかでした。

カンファレンスやこういったイベントは、最終的にはコミュニティーに行き着きます。人との繋がりと対話、あるいは同業者の顔が見えることが参加の大きなモチベーションとなっているはずです。アクセシビリティはより広いオーディエンスにリーチするための手段としても有効ですが、コミュニティーの強化にも効果的なのではないでしょうか。

最後にもうひとつ。Design & Contentではメールでも会場でも、繰り返し行動規範(Code of Conduct)を強調していました。昨年ミネアポリスで参加したeyeoフェスティバルに親しく「性別、性的嗜好、障害、外見、体の大きさ、肌の色、宗教に関わらずハラスメントのないカンファレンス」なので、もし何かあればすぐに相談してほしいと。

この行動規範が強調されなくても、ここの人たちはみんなフレンドリーなので、わたしがハラスメントや居心地の悪さを感じることはなかったでしょう。ただ、この行動規範に情熱を持っていること、きちんと発言していることに対し嬉しい気持ちになります。わたしが女性でアジア人だからなおさらそう感じるのかもしれません。

こういったカンファレンス自体のデザインが、気持ち良い時間を過ごすための装置であり、運営への信頼に繋がっている気がします。

(後談)

バンクーバーで書き始め、記事を公開する前に東京に戻ってきてしまったのですが、帰りの飛行機で右隣だった方が左耳がまったく聞こえない方でした。左にいるわたしの話を聞くのに体をぐるっと傾けないと理解できない。こういう彼のために、リアルタイム・キャプションは役立つんだろうなと実感しました。(余談ですが彼はサマソニにたったひとりで参戦するために、アイルランドからカナダ経由で初めての日本に向かっているとのことでした。すごい。)